生成AIは、いまやビジネスの至るところに浸透しています。

資料作成、コード生成、議事録要約、広告コピー作成――まるで“万能な頭脳”のように感じられるかもしれません。

しかし、Eyesaacが企業支援の現場で見てきたのは、AI活用が進むほど「思考が止まる」という逆説的な現象です。

AIを“使っているつもり”が、実は判断や創造の放棄になってはいないでしょうか。

① 「生成の自動化」が奪う、思考のプロセス

生成AIの最大の魅力は、スピードとアウトプットの質です。

ただし、その“速さ”こそが、人間の熟考を削いでしまうことがあります。

特にビジネス現場では、

「とりあえずChatGPTで作ってみた」

「AIが言っているから正しいだろう」

というように、AIが出す答えを疑わず採用してしまう構造が生まれがちです。

これは、論理的検証を省略し、人間が持つクリティカルシンキングの筋力を弱める危険な兆候です。

② 問題はAIではなく、「問い」の精度にある

ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR, 2024)は、生成AI時代における成功企業の共通点として「Question Intelligence」――“問いを立てる力”を挙げています。

優れた問いを立てられないままAIを使えば、当然、得られる答えも浅くなります。

つまり、AI活用とは「出力を受け取る技術」ではなく、「問いを設計する技術」なのです。

Eyesaacでは、コンサルティングプロジェクトの初期段階で“AIを使う前の思考設計”を必ず行います。

「AIに何を聞くか?」を考えることこそ、生成AI時代の新しい知的リテラシーなのです。

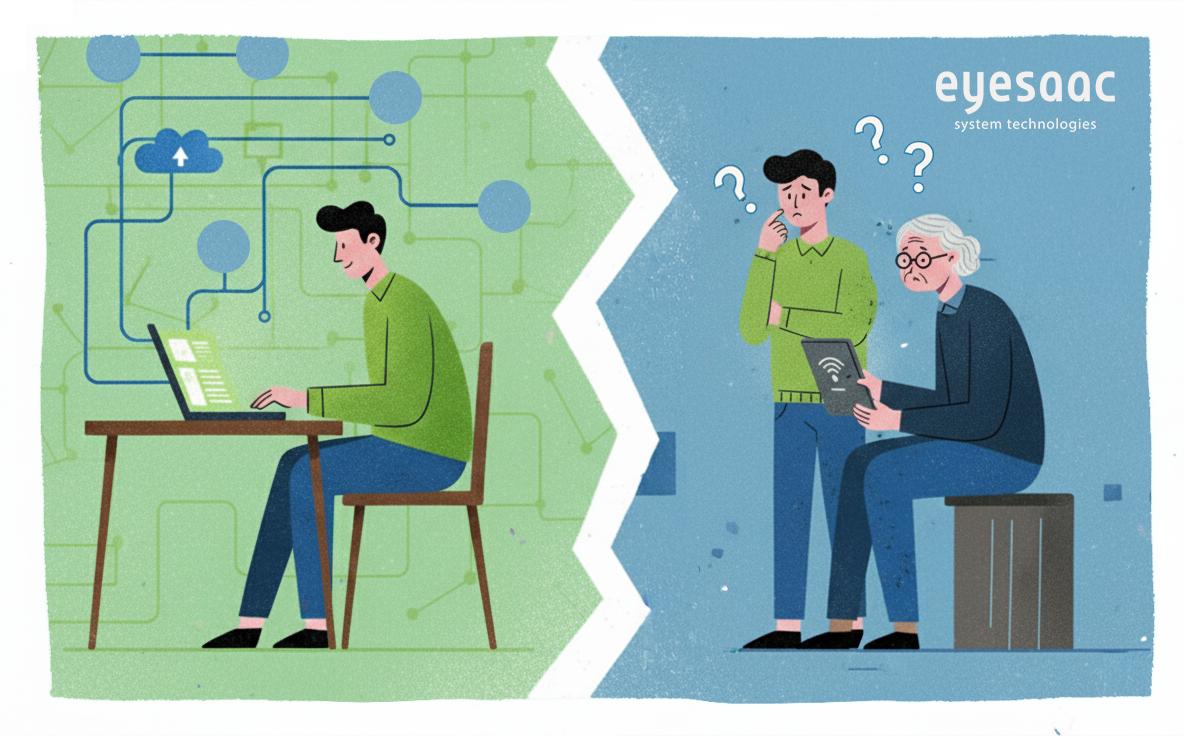

③ 「使いこなす人」と「使われる人」を分けるもの

世界経済フォーラム(WEF, 2025)によれば、今後5年間でAIによって再定義される職務の上位は、「コンサルティング」「教育」「クリエイティブ」の3領域とされています。

いずれも*思考を売る”職種です。

AIが資料を作り、文章を生成しても、そこに「洞察」や「戦略」がなければ価値は生まれません。

AIを“使いこなす人”とは、AIの出力を批判的に分析し、背景や意図を理解し、次の仮説へつなげる人です。

反対に、AIに判断を委ねる人は、“使われる側”に回ります。

まとめ ― Eyesaacの視点

Eyesaacが掲げるのは、「AIリテラシー」ではなく「AIクリティカルシンキング」という考え方です。

AIが提案した内容を鵜呑みにせず、「なぜ?」「本当にそうか?」を問い続ける習慣。

これこそが、AI時代の最も重要なスキルであり、真の知的生産性を生み出す力です。

私たちは、AIに依存しない“考える文化”を企業内に根づかせることで、

「AIによって考えない組織」ではなく、「AIと共に考える組織」づくりを支援していきます。

引用元・参考文献

- Harvard Business Review (2024): The Rise of Question Intelligence

- World Economic Forum (2025): Future of Jobs Report

- NeurIPS / ICLR (2024): Critical Reasoning in LLMs

- Eyesaac Consulting Cases (2023–2025)